公益財団法人一ツ橋綜合財団の、令和6年度(第38期)事業は、定款に基づいた次の4つの公益目的事業を柱として18件を実施した。

公益目的事業1

文化の創造に関わる創作活動(詩・短歌・俳句)を行っている個人に対する顕彰

○「詩歌文学館賞」の主催 ―1件

公益目的事業2

文化の創造に関わる創作活動を行っている個人を顕彰すること、及び顕彰する団体への助成、後援

○文学賞など顕彰事業の実施、後援 ―5件

公益目的事業3

科学及び文化の普及発展に関する講演会等の実施、及び研究活動を行っている団体に対する助成、後援

○文化講演会の実施、学術研究の助成 ―7件

公益目的事業4

社会生活の充実及び国際交流に関わる福祉活動、実践活動を行っている団体に対する助成

○社会福祉事業の助成 ―5件

第39回詩歌文学館賞の贈賞式を、令和6年5月25日に岩手県北上市の日本現代詩歌文学館で行なった。約120名が出席した。第13期選考委員が決定した受賞者は下記のとおりである。

令和6年5月に行われた贈賞式にて。右から詩部門・松岡政則氏、短歌部門・三井ゆき氏、俳句部門・正木ゆう子氏

詩

短歌

俳句

(年齢は受賞決定時のもの)

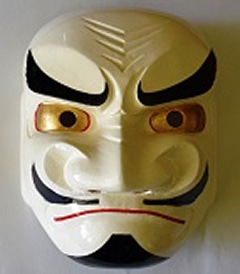

正賞の鬼剣舞手彫り面

鬼剣舞

は主に岩手県北上市周辺に伝わる伝統芸能で、鬼のような面(仏の化身)をつけて勇壮に踊る念仏踊りのひとつ。

第40回詩歌文学館賞選考委員会は、令和7年3月5日に如水会館で選考会を開催。新しい顔ぶれの第14期選考委員による討議の結果、受賞者を以下のように決定した。贈賞式は5月24日に岩手県北上市の日本現代詩歌文学館で行う予定である。

詩

短歌

俳句

(年齢は受賞決定時のもの)

中尾氏は1978年鳥取県生まれ。2006年思潮社50周年記念現代詩新人賞。19年『ナウシカアの花の色と、〇七年(ぜろなな)の風の束』で第10回鮎川信夫賞を受賞。ほか『詩篇 パパパ・ロビンソン』『ルート29、解放』(映画『ルート29』原作)など。長野県在住。

中根氏は1941年茨城県生まれ。元高校教諭。歌誌「まひる野」に入会、窪田章一郎に師事。現在、運営・編集委員。2011年『境界(シュヴェレ)』で第38回日本歌人クラブ賞を受賞。ほか歌集に『あられふり』、『秋のモテット』など。歌書に『兵たりき―川口常孝の生涯』、『プレス・コードの影 GHQの短歌雑誌検閲の実態』など。茨城県在住。

中村氏は1942年静岡県生まれ。田川飛旅子に師事。73年「陸」創刊以来、編集を担当。96年に第47回現代俳句協会賞を受賞。2000年から「陸」主宰。現代俳句協会特別顧問、国際俳句交流協会顧問。ほか句集に『蠟涙』『黒船』『中村和弘句集』『東海』。東京都在住。

(賞の概要―要項より)

この賞は、現代詩歌を総合的、専門的に収集保存、また諸研究に資するための日本現代詩歌文学館創設を記念して、初代名誉館長井上靖の創意によって設けられた。本賞は現代詩歌文学の振興に寄与することを目的とする。

・第13期選考委員(2022年~24年度まで)

詩 部 門

短歌部門

俳句部門

・第14期選考委員(2025年~27年度まで)

詩 部 門

短歌部門

俳句部門

・賞

正賞=鬼剣舞手彫り面 副賞=3部門各100万円・主催

日本現代詩歌文学館振興会、(公財)一ツ橋綜合財団、北上市、北上市教育委員会・後援(贈賞式のみ)

岩手県・贈賞式

令和6年5月25日 日本現代詩歌文学館講堂(岩手県・北上市)・発表

「すばる」(集英社刊)6月号2-1第9回「渡辺淳一文学賞」の実施(共催/集英社)

受賞者:塩田 武士『存在のすべてを』(朝日新聞出版)

塩田氏は1979年兵庫県生まれ。関西学院大学卒業。神戸新聞社在籍中の2010年に『盤上のアルファ』で第5回小説現代長編新人賞、11年に同作で第23回将棋ペンクラブ大賞(文芸部門)を受賞。16年『罪の声』で第7回山田風太郎賞、19年『歪んだ波紋』で第40回吉川英治文学新人賞を受賞。他の著書に『女神のタクト』『朱色の化身』等。

(賞の概要―要項より)

この賞は「昭和・平成を代表する作家であり、豊富で多彩な作品世界を多岐にわたり生み出した渡辺淳一氏の功績をたたえ、純文学・大衆文学の枠を超えた、人間心理に深く迫る豊潤な物語性を持った小説作品を顕彰する。」

選考会は3月29日。5月17日に贈賞式と祝賀パーティを東京會舘にて開催。186名が出席した。

『存在のすべてを』で受賞した塩田武士氏

・選考委員

・賞

正賞=記念品 副賞=200万円・発表

「小説すばる」5月号、「青春と読書」5月号、「すばる」6月号(すべて集英社刊)2-2第37回「柴田錬三郎賞」の実施(共催/集英社)

受賞者:佐藤 究『幽玄F』(河出書房新社)

佐藤氏は1977年福岡県生まれ。2004年、佐藤憲胤(のりかず)名義で書いた『サージウスの死神』が第47回群像新人文学賞優秀作となり、デビュー。2016年『QJKJQ』で第62回江戸川乱歩賞を受賞。『Ank: a mirroring ape』で第20回大藪春彦賞、第39回吉川英治文学新人賞を、21年『テスカトリポカ』で第34回山本周五郎賞、第165回直木三十五賞を受賞。他の著書に『爆発物処理班の遭遇したスピン』がある。

(賞の概要―要項より)

この賞は「傑作『眠狂四郎無頼控』をはじめ、不羈の想像力を駆使した数々の作品でひろく大衆の心をうち、ロマンの新しい地平を切り拓いた故柴田錬三郎氏の業績を称えて、氏の名を冠した賞を設け、現代小説、時代小説を問わず、真に広汎な読者を魅了しうる作家と作品を顕彰する。」

選考会は10月4日。贈賞式は11月15日、帝国ホテルにて開催され、545名が出席した。

『幽玄F』で受賞した佐藤究氏

・選考委員

・賞

正賞=記念品 副賞=300万円・発表

「小説すばる」12月号(集英社刊)2-3第22回「開高健ノンフィクション賞」の実施(共催/集英社)

受賞者:窪田新之助『対馬の海に沈む』

窪田氏は1978年福岡県生まれ。明治大学文学部卒業後、2004年JAグループの日本農業新聞社に入社。12年よりフリーでノンフィクション作家に。著書に『データ農業が日本を救う』『農協の闇』。共著に『誰が農業を殺すのか』『人口減少時代の農業と食』など。

(賞の概要―要項より)

この賞は、「行動する作家として、旺盛な探究心と人間洞察の結晶を作品化された開高健氏を記念し、また21世紀にふさわしいノンフィクションを推賞するため、氏の名を冠した賞を設けた。ここにあらゆるジャンルにわたる作品を募り、ノンフィクションに志のある人々に飛躍する機会を提供する」

選考会は7月13日。贈賞式は11月15日帝国ホテルにて開催され、545名が出席した。

『対馬の海に沈む』で受賞した窪田新之助氏

・選考委員

・賞

正賞=記念品 副賞=300万円・発表

「小説すばる」・「青春と読書」10月号、「kotoba」秋号(すべて集英社刊)2-4第30回「劇作家協会新人戯曲賞」の後援(主催/日本劇作家協会)

受賞者:斜田 章大『4047(ヨンゼロヨンナナ)』

斜田氏は1989年生まれ。廃墟文藝部所属の劇作家、演出家。若手演出家コンクール2019優秀賞、令和元年度『サカシマ』で名古屋市民芸術祭特別賞(奨励賞)、令和5年度、今回の受賞作『4047』で名古屋市民芸術祭特別賞(空間演出賞)を受賞。愛知県在住。

(賞の概要)

この賞は「日本劇作家協会が、演劇界の未来を担う才能に道を拓くことを期し、1995年より主催。新進劇作家の新作戯曲を公募し、劇作家による審査のうえ、優秀作品を顕彰して広く紹介することにより、新進劇作家の育成とわが国の舞台芸術の発展に寄与することを目的とする。一次審査から最終審査まで、審査員はすべて劇作家。劇作家が優秀新人を選ぶ戯曲賞である。」

世界4地域の音楽を、各地の典型的な楽器演奏で楽しめる貴重な機会

オンライン授賞式を開催。左上が受賞者の斜田章大氏

・応募総数

188本・最終審査会

11月25日 ZOOMにて実施・授賞式

12月25日 オンラインで開催・最終・2次審査員

・賞

正賞=時計 副賞=50万円・発表

受賞作を日本劇作家協会WEBサイトに発表。12月20日に選考委員の選評を、令和7年2月10日にYoutubeでオンライン贈賞式の模様と受賞者インタビューを公開。2-5「岸田國士戯曲賞」の後援(主催/白水社)

受賞者:池田 亮『ハートランド』

第68回「岸田國士戯曲賞」の贈賞式を令和6年5月7日に学士会館で開催した。受賞者は池田 亮氏の『ハートランド』。約130名が参列した。第69回「岸田國士戯曲賞」は選考会を令和7年3月13日に実施。受賞作は安藤奎『歩かなくても棒に当たる』、笠木泉『海まで100年』に決定した。安藤氏は1992年大分県生まれの32歳。劇団「アンパサンド」の主宰・劇作家・演出家である。笠木氏は1976年福島県生まれの49歳。日本女子大学人間社会学部文化学科卒業。劇団「スヌーヌー」の主宰・劇作家・演出家・俳優。授賞式は5月12日に神田神保町の日本出版クラブで行われる予定。

(賞の概要―要項より)

この賞は、劇作家・岸田國士の遺志を顕彰すべく開催され、演劇界に新たなる風を吹き込む新人劇作家の奨励と育成を目的とする。1955年に新劇戯曲賞として設置、79年に岸田國士戯曲賞と改称され現在に至る。

・選考会

3月13日Eクラブ(東京都神田神保町)・選考委員

・賞

正賞=時計 副賞=60万円・贈賞式

5月7日 學士會舘 ※ライブ配信あり・発表

1月31日に最終候補8作品を白水社HPにて公表。この8作品は3月5日から選考会翌日の14日まで期間限定でWEB公開され、3月13日の選考会にて受賞作を決定。選考経過と選評は5月の授賞式で公表されたのち5月末に受賞作単行本および白水社HPで公開予定。

令和6年5月に実施された第68回贈賞式にて。中央右が受賞者の池田亮氏

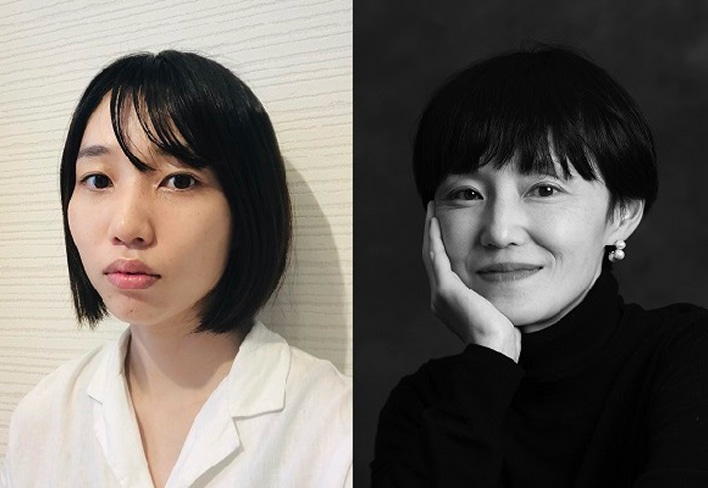

第69回選考会で受賞が決まった安藤奎氏(左)と笠木泉氏(右・©加藤孝)

(2-1、2-2、2-3は集英社と共催、2-4は一般社団法人 日本劇作家協会、2-5は白水社が主催する。2-1、2-2、2-5は既刊本を対象に候補作を選ぶ。2-3、2-4は要項を公表して候補作品を募集する。各賞とも最終候補作品を数点にしぼり、選考委員会で決定する。)

3-1「小学館の図鑑NEOこどもコンサート

~世界の音楽にあいにいこう~」(ハイブリッド型講演会)

『図鑑NEO音楽』刊行を記念して、親子で一緒に楽しめる講演会を実施。その模様をZOOMでライブ配信して、同時に遠方からも参加できるハイブリッド型で行った。世界の4地域(ヨーロッパ、アラブ、インド、日本)の伝統的な音楽を2~6名が演奏するミニコンサート形式で紹介。それぞれ、まず子供たちにもなじみのある曲を2~3演奏。その後、代表者が使用した典型的な楽器の説明などをしながら、その地域の音楽の特色を解説した。なかでもアラブの弦鳴楽器のウード(図鑑内で撮影紹介された楽器そのものが登場)に焦点をあてて、これがヨーロッパのリュード、インドのヴィーナー、日本の琵琶の原型であるという説明に会場内が沸き立った。参加者アンケートでは「図鑑に載っている楽器を生で見られて・聞けて嬉しかったです。音色だけでなく見た目も美しく、図鑑が気になりました。」「息子にとって初めてのコンサート。初めて触れる音楽ばかりで、最後まで集中して聴くことができました。」など、満足の声が多く寄せられた。

世界4地域の音楽を、各地の典型的な楽器演奏で楽しめる貴重な機会に

アラブの音楽も。左奥の楽器「ウード」は同図鑑の表紙を飾ったもの

・日時

8月3日14時~15時10分・会場

サントリーホール ブルーローズ(東京都港区)・参加者数

講演会=親子143組(4歳から11歳まで、男女ほぼ半々)・演奏者

4地域の音楽ユニット(欧州、アラブ、インド、日本)計17名※新聞、HPなどに講演会の参加募集告知を掲載。応募の窓口は小学館の特設応募サイト。抽選のうえ、当選者にメールで案内した。

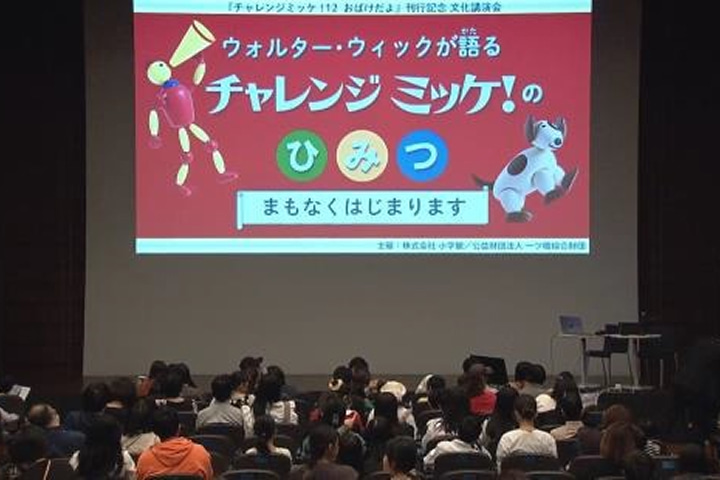

3-2「ウォルター・ウィックが語る『チャレンジ ミッケ!』のひみつ」

(ハイブリッド型講演会)

1992年より小学館が刊行している、かくれんぼ絵本シリーズ「ミッケ!」。精巧なジオラマ写真の中に隠されている物を探していく謎解きが、子供から大人まで幅広く愛されている大人気絵本である。この秋、国内累計発行部数を1000万部突破、また最新刊『チャレンジ ミッケ!12 おばけだよ』発売を記念して著者である写真家ウォルター・ウィック氏が来日して講演会を開催。第1部では自身の生い立ちから写真家になるまでのストーリー、またアイディアの源泉や撮影方法など製作秘話をプロジェクターを使いながら紹介した。冒頭には同シリーズの翻訳者である糸井重里氏のビデオメッセージも。休憩をはさんで第2部は事前に募集した質問タイム。「お気に入りの小道具は?」などにウィック氏が自身のスタジオの写真等を披露しながら丁寧に答えてくれた。親子連れから30~40代まで幅広い層が参加。大人も子供も目を輝かせながら熱心に聴講、とても活気ある講演会となった。オンライン参加も可能で、講演の模様がZOOMでライブ配信された。また12月5日からYouTubeで公開(再生回数は1か月で前編1164回、後編241回)。地域、時間の制約なく、多くの方が楽しめる講演会となった。

親子連れや若者同士など多彩な「ミッケ!」ファンが会場を埋めた

絵本製作の細部にわたり、ウォルターさん(中央)直々の丁寧な説明が

・日時

11月4日14時~15時45分・場所

時事通信ホール(東京都・中央区)・参加者数

215名(会場参加)、114名(ライブ配信)・講演者

ウォルター・ウィック(写真家)※新聞広告ほか、小学館公式HP等で参加募集を告知。応募の窓口は小学館の特設応募サイト。抽選のうえ、当選者にメールで案内した。

3-3「躍動するアジア、焦点の人物たち

~歴史の転換スイッチを押したのは誰なのか?~」

東洋史研究の集大成である、集英社創業95周年記念企画『アジア人物史』が令和6年4月に完結(全12巻)。それを記念して総監修した姜尚中氏が編集委員の三浦徹氏、村田雄二郎氏を招いて鼎談。第1部は「16~18世紀の“アジア黄金時代”を創った傑物たち」。この時代に注目した理由、傑物とは?など三浦氏、村田氏が解説。この企画のベースとなった“人物クラスタ=時代に影響を与えた人物群”など編集秘話を伺った。第2部は『アジア人物史』編集長である落合氏が参加者からの質問を基に総監修者の姜氏に話を伺った。姜氏は自身が担当した夏目漱石、岸信介、金大中を引き合いに出しながら“歴史の因果”、“人の視点で見ることでアジア史を見直す意義”を語った。参加者アンケートでは「過去のアジアの歴史が実は現在に直結しているという事実が明白に示されたと感じた」「改めて先人が歩んできた歴史の重みを勉強することができました」など多くのかたから喜びの声が聞かれた。12月からはYouTubeでアーカイブ配信を実施、より多くの人が楽しめる講演会となった。

『アジア人物史』全12巻の熱心な読者が大勢集まり活気あふれる会に

右から姜尚中氏、三浦徹氏、村田雄二郎氏、落合勝人氏

・日時

6月16日 13時~15時・会場

出版クラブホール(東京都千代田区)・参加者数

166名・講演者

姜 尚中(政治学者)・アーカイブ配信

12月からYouTube集英社新書チャンネルで配信。一か月で333回の再生回数。※新聞や集英社新書HP、特別サイト、編集部Xなどで告知、集英社HPの応募フォームよりWEB申し込みのうえ抽選。当選者に葉書で通知した。

3-4「村田沙耶香の<世界>」

令和7年3月10日に『世界99』上下巻が集英社から刊行された。それを記念して著者・村田沙耶香氏のトークライブを実施した。聞き手は村田氏と親交が深い辛島デイヴィッド氏と由尾瞳氏。第1部では、村田氏自身のインスタグラムの写真を使って海外での活動ぶりを紹介。10か国以上で翻訳され、海外で講演することも多い村田氏の目を通して現代世界のなかでの日本文学、村田沙耶香文学の立ち位置が語られた。アメリカ、スイスで体験した“Writers Residence”の話も。第2部では、事前に寄せられた応募者からの質問を基に「すばる」で3年半に及ぶ長期連載となった状況からこの本の原点となった幼少期の記憶や体験が語られた。出席者の多くが著者と同世代の20-30代女性。歩留まり81.6%という出席率の高さに著者の人気ぶりを実感した。参加者アンケートでは「村田さんの世界観を3名の視点で感じられて感動しました」(18歳・高校生)「初めてのトークイベントでしたが、他の方とも本に関する情報や感じ方を共有できているような嬉しい気持ちになれました。」(28歳・自営業)など非常に多くの方から感動の声が聞かれた。

右から村田沙耶香氏、由尾瞳氏、辛島デイヴィッド氏

著者登壇の貴重な機会に多くの読者が詰めかけた

・日時

3月14日 18時半~20時・会場

青山グランドホール(東京都・外苑前)・参加者数

205名・講演者

村田沙耶香(作家)・聞き手

辛島デイヴィッド氏(作家・翻訳家)※新聞広告、集英社特別サイト、SNS等で告知。WEBでの申し込みのうえ抽選。当選者にメールで通知した。

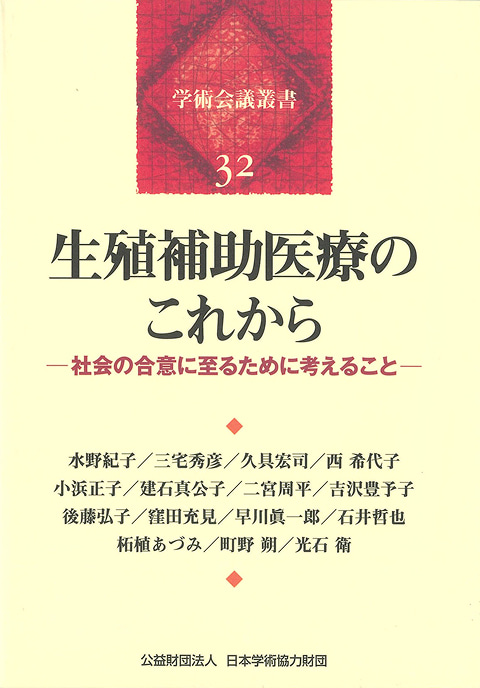

3-5公益財団法人・日本学術協力財団の助成

日本学術協力財団は、「学術」への理解を深めるために、日本学術会議の公開講演会やシンポジウム等のなかから国民一般の関心が深く、時宜を得たテーマを選定し、整理・編集して学術会議叢書として刊行している。今年度は学術会議叢書32『生殖補助医療のこれから―社会の合意に至るために考えること―』を令和7年2月28日に刊行。令和5年8月に開催した日本学術会議法学委員会生殖補助医療と法分科会が主催の公開シンポジウムの内容を始め、生殖補助医療に係る最新の動向をまとめたものである。生殖補助医療のルール化のように国際的議論が必要な重要課題の検討を行うにあたって、アカデミックの立場から、基礎となる正確な学問的情報として検討・分析した。本書では計15名の専門家・研究者が医療技術、生命倫理、子の権利、家族形成など生殖補助医療に係る多様な観点から論じている。第1部「生殖補助医療、いま、何が問題か―生殖補助医療と日本学術会議」、第2部「生殖補助医療が問いかけるもの―人間の尊厳、人権、権利、そしてその先へ」、第3部「生殖補助医療と法―なにを、どのように、立法するべきか」の構成である。この叢書は全国約1500の国公立図書館・大学図書館等へ寄贈された。この事業に助成した。

幅広い角度からの検討が必要なこのテーマを多様な観点から論じた一冊

3-6東洋文化研究会の活動に後援

東洋文化研究会は、作家の岩下寿之氏を会長とする民間任意団体で、現在会員数は440名。1988年3月に設立。中国、台湾、モンゴル、インドなどアジア全体を研究対象に、著作、フィールドワークなどの活動を行っている。会員にアジアへの関心を喚起すべく、講演会では現地経験のある人を講師に招き、国際善隣協会(東京都・新橋)の会議室などで行っている。今年度は20回実施した。そのうちのひとつ「ハルピン学園最後の卒業生の証言を聞く」は5月18日、96歳の奥田哲夫氏を招いて開催。34名が参加した。また8月17日には法務省法務総合研究所国際協力調査員の磯井美葉氏を招いて「3年間のネパール生活で感じたことから」を開催。35名が参加した。これらの活動に支援した。

3-7一般社団法人K-BOOK振興会

「日本語で読みたい韓国の本翻訳コンクール」への助成

本(K-BOOK=韓国の書籍)を通じて日韓の文化交流の拡充をすすめるK-BOOK振興会。2011年に設立され、20年に一般社団法人となった。活動のひとつとして優秀な新人翻訳家の発掘を行う「日本語で読みたい韓国の本翻訳コンクール」を実施している。令和6年度の第7回は前年9月~1月に募集、国内外から155名の応募があった。5月23日に選考結果を発表、最優秀賞は金子博昭氏。3度目の応募で初の課題作2作品ダブル受賞となった。贈賞式は11月23日に「K-BOOKフェスティバル」内で開催。約50名が参列した。課題作の著者の1人、ソン・ジヒョンも登壇。第2部では3名の審査員(小説家・星野智幸 翻訳家・オ・ヨンア、古川綾子)が「訳すということ」を鼎談した。このコンクールに助成した。

2作品ともで最優秀賞に輝いた金子博昭氏

選考委員鼎談「訳すということ」左からオ・ヨンア氏、古川綾子氏、星野智幸氏

・選考会

5月10日 オンライン(ZOOM)で実施・選考委員

星野 智幸(小説家)・賞

受賞作を書籍化して11月に出版・贈賞式

11月23日 出版クラブホール(東京・神田神保町)4-1社会福祉法人・全国手話研修センターへの助成

ろうあ者への手話指導をはじめ手話通訳などができる人材の養成と確保を目的とした全国手話研修センター。今年度は「第19回全国手話検定試験」を実施した。受験申込者数は総計12,396名(前年より約800名増)。メインの10月試験に9,702名、団体試験に1,000名、5年目となるインターネット試験には1,400名(全体の約11%)の申し込みがあった。高校生、大学生といった10~20代が増え、申し込みでは団体(大学や企業)からが増えている。また、手話言語の貴重な資料をデータベース化してインターネット上で公開するウェブサイト「手話総合資料室」(2015年設立)事業は着実に成果を上げている。今年度は新たに収集した資料のうち約6,000ページをデジタル化し、オンラインで公開。またこの11月に開催される「2025東京デフリンピック」に向けてスポーツを中心とした海外の手話資料の収集・公開に着手した。これらの活動に助成した。

4-2社会福祉法人・日本ライトハウスへの助成

視覚障がい者の学びや暮らしを支えるための情報提供事業を行う日本ライトハウスの情報文化センター。マルチメディアデイジー図書(本文の文字・画像が音声と同期していてPC上で画像と音声を同時に再生するデジタル図書)、テキストデイジー図書などのアクセシブルな電子図書・教科書の製作・提供をしている。マルチメディアデイジー図書では視覚的資料が多い小学5年社会の教科書1作品と小学生から大学生を対象にした児童書・一般書11作品を製作・提供した。今年度は特に受験ガイドや資格・検定に関する実用書にも取り組んだ。ほかテキストデイジー図書40作品、プライベート製作14作品も。近年需要が高まる点字教科書・教材だが、70名以上の点訳ボランティアの協力により19名分の教材を製作できた。また子ども向け点字雑誌「アミ・ドゥ・ブライユ」を隔月で刊行。全国41校の視覚支援学校と67名の個人に無償送付した。耳で聴く映画「シネマ・デイジー」は4作品製作・提供、館内の「わろう座」でバリアフリー上映会を3回行った。ほか、需要が高まる理数系の点訳者を増員するための専門講習会など様々な講習会を開催。これらの活動に助成した。

4-3社会福祉法人・日本点字図書館への助成

日本点字図書館は、視覚障がい者のための電子書籍を製作・提供している。まず、録音図書(音声デイジー図書)「一ツ橋文庫」を製作・提供。神尾水無子『我拶もん』、早見和真『アルプス席の母』、岸本葉子『毎日の暮らしが深くなる季語と俳句』など10作品を製作した。また視覚障がい者の読書ニーズに迅速に応えられるテキストデイジー図書(デジタルテキストで構成されたリフロー型の電子書籍。合成音声機能で読み上げさせて耳で聴いたり、文字のサイズや配色を変えて目で読んだり、と障がいの程度に応じて複数の方法で読むことが可能)。数週間から2か月程度の短期間で提供できるため、時事的内容の新書が中心である。今年は石破新総理の著書などを製作した。視覚障がい者等のための電子図書館「サピエ図書館」に約200作品新規登録、また個別リクエストに対しては約80件対応したまたインターネットを介して朗読者、校正者、管理者の3者が1組となり自宅等で録音図書を仕上げるシステム「びぶりお工房」を維持運用している。今年度は「一ツ橋文庫」を含む録音図書を計203作品製作・提供できた。また去年から取り組んでいるシネマ・デイジー「NHKスペシャル 映像の世紀」は合わせてシリーズ11作品すべてを提供した。これらの活動に助成した。

4-4特定NPO法人 日本雲南聯誼協会への助成

2000年に設立、翌01年にNPO法人となり、日本と中国の友好を願う人々に対して中国の教育の推進を図るため、学校建設やその後のコミュニティ形成を支援する協会。今年度は少数民族貧困女子高生支援として、昆明市女子中学生(日本の高校生にあたる)への就学サポート「25の小さな夢基金」で93名の生徒を支援。これまで合わせて1300名以上の生徒をサポート、卒業生の多くは大学に進学し、各方面で活躍する人材に育っている。また「雲南省紅河州河口瑶族自治県小学校3校支援」プロジェクトをスタート。小学校3校の児童・教職員・関係者約500名を対象に学校施設や備品購入等の支援をしている。ほか協会活動及び雲南に関する広報活動として「中華人民共和国成立75周年記念 チャイナフェスティバル2024」などに出展した。これらの活動に助成した。

4-5公益社団法人・日本図書館協会への助成

当協会内の図書館災害対策委員会は災害等により被災した図書館等への復旧・復興を支援している。今年度は12件の助成申請のうち11件に助成した。うち10件は令和6年能登半島地震で被災した市町立や大学の図書館に対してである。書架ほか施設の修繕費用、図書購入費用等にあてられた。例えば、志賀町立図書館にブックトラック及び図書購入費用として371,815円、金沢学院大学図書館に雑誌架の更新費用として299,640円を支給した。これらの活動に助成した。